南僑記憶:在「死亡公路」上扛起「不沉的補給線」| 戰友①

2025-08-16 19:35:46

|

来源:South

【編者按】

今年是中國人民抗日戰争暨世界反法西斯戰争勝利80周年。在那場正義與邪惡、光明與黑暗、自由與奴役的殊死戰鬥中,有那麼一群身影:在抗戰烽火燃遍華夏時,即使遠隔重洋,或傾囊捐輸,或踴躍參軍,以拳拳赤子之心,譜寫可歌可泣的動人篇章;在法西斯暴行橫虐的山海中,他們或駕駛戰機搏擊長空,或潛伏敵後傳遞情報,或槍林彈雨救死扶傷,以「中國人」的身份,與盟軍各國人民一道奮戰在歐洲大陸、太平洋島嶼、東南亞叢林,用生命诠釋了「人類命運共同體」的深刻內涵。

即日起,南方報業傳媒集團South推出《戰友——世界反法西斯戰場上的華僑華人》系列全媒體報道,試圖尋覓這些散落全球的歷史碎片:從滇緬公路上南僑機工的車轍,到香港秘密大營救的漁船;從駝峰航線上華裔飛行員的生死穿越,到中南半島、馬來亞、菲律賓叢林中的作戰;從諾曼底登陸戰役中的華工身影,到歐洲戰場排雷的華人工兵團;從紐約唐人街「一碗飯運動」的募捐箱,到莫斯科保衛戰裡中國醫生的戰地日記……

80年後的今天,當我們重拾這些記憶碎片,依然能觸摸到那份超越種族與國界的戰友之情、人性之光。它們不僅屬於中國抗戰史,更屬於世界反法西斯戰争的人類記憶。

謹以此系列報道致敬所有為和平獻出生命的英魂。敬請垂注。

「這是我父親的名字第一次出現在海外的南僑機工紀念牆上,歷史沒有忘記他們。」南僑機工後人張雲鵬輕撫著父親的名字,說話的聲音有點顫。

8月14日,在馬來西亞吉隆坡廣東義山內,馬來西亞南僑機工紀念公園、南僑機工紀念館同時開幕。來自世界各地逾千人相聚在這裡,冒雨紀念同一個英雄群體——南僑機工,全稱為「南洋華僑機工回國服務團」。

8月15日,來自世界各地的人們相聚在馬來西亞南僑機工紀念公園,共同緬懷南僑機工。South記者 吳採倩 攝

張雲鵬的哽咽,把時間一下子拉回86年前。

1939年,中國沿海港口被日軍封鎖,滇緬公路成為國際援華物資運輸的生命線。在愛國僑領陳嘉庚的號召下,來自馬來亞、新加坡、泰國、印尼等地3200餘名華僑青年,來到中國參加抗戰。他們緊握方向盤,用沾滿油污的雙手搶修故障車輛,搶運軍需物資,在槍林彈雨、毒蟲猛獸的圍追堵截下,用血肉之軀在「死亡公路」上扛起了「不沉的補給線」。

滇緬公路蜿蜒盤旋在高山峽谷之間,橫跨湍急的怒江,與新修建的大瑞鐵路怒江特大橋相互遙望。眼前坑坑窪窪的黃土路是當年滇緬公路的真實寫照。 南方+記者 蘇韻桦 攝

據記載,1939年至1942年,滇緬公路運輸機槍、炮彈、汽車、汽油、藥品等重要戰略物資共計50多萬噸。而這3200餘名南僑機工中,有1000餘名在滇緬公路沿線英勇犧牲。幸存的南僑機工,部分復員回到南洋,部分留下參與新中國的建設。

如今,這群被稱為「南僑機工」的英雄已全部離世,但他們并沒有被遺忘。一代代後人循著他們的足跡,重走滇緬公路、打撈歷史記憶、講述父輩故事,正搭起一座連接過去、現在與未來的「惠通橋」。

先輩的選擇:

放棄優渥生活,跨越重洋奔赴滇緬公路

1937年7月7日,中國人民抗日戰争全面爆發後,中國沿海重要港口基本淪陷,西北公路和滇越鐵路先後被切斷。全長1146公里的滇緬公路從中國雲南昆明經畹町通往緬甸,在1938年8月通車後成為中國與外部聯系的重要國際運輸通道,被稱作「中國抗戰的生命線」。

1939年2月7日,時任南僑總會主席陳嘉庚在《南洋商報》上發出《南洋華僑籌赈祖國難民總會第六號通告》,征募熟悉汽車駕駛與維修的華僑青年回國服務,支援滇緬公路運輸工作。

「再會吧南洋,你海波綠,海雲長,你是我們第二的故鄉。」通告發出後,報名者不斷。他們中有教師、醫生、商人、工程師,其中不乏家境殷實的華僑青年。1939年2月18日除夕夜,被譽為「八十先鋒隊」的第一批南僑機工在新加坡碼頭唱著《告別南洋》這首歌,告別親友奔赴中國支援抗戰。此後,3200餘名來自今新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、緬甸、越南、泰國等國的南僑機工來到中國支援,當中至少有5名是女性。

「當時父親住在槟城打石街,門口是一條直通碼頭的路,每次看到南僑機工從家門口走過,父親都躍躍欲試,很想加入他們。」南僑機工後人、南僑機工歷史研究會名譽會長湯曉梅介紹,她的父親湯耀榮3歲時來到馬來西亞,父母病逝後,他與祖母相依為命。

再次看到招聘機工的公告,湯耀榮還是決定回國抗戰。深夜裡,他托付徒弟照顧好祖母後,便在門前悄悄跪拜後不辭而別。

同在槟城的李月美剪了短發、換上弟弟的衣服、改名為「李月眉」,才得以通過報名。瞞著父母,「女扮男裝」的李月美和弟弟偷偷随機工服務團前往雲南。

「我母親喜歡看粵劇,看過『木蘭從軍』的故事,所以她想到了『女扮男裝』的辦法。」李月美兒子楊善中說,母親祖籍廣東台山,出生在馬來西亞一個華僑商人家中,年少時便會開車。

楊善中後來查閱資料發現,當年母親走過的滇緬公路十分兇險,路上随處可見敵軍轟炸留下的大坑。母親李月美就曾在一個急轉彎處不慎翻車,身負重傷,好在被跟在後面的機工(後來成為她丈夫)所救。送去醫院後,李月美的女子身份暴露引起轟動,「當代花木蘭」「巾帼英雄」的故事随之傳開。

6月25日,一輛汽車通過滇緬公路上的險要路段「老虎嘴」。South記者 吳採倩 攝

「滇緬公路二十四道拐上,留下了母親的血,但她從來沒有後悔過。」楊善中說,他的父母和舅舅都是南僑機工,他們當年放棄了南洋優渥的生活,選擇到中國抗戰,卻從未害怕和後悔。在父母給他跟哥哥取的名字中,還包含了「中國」二字。「他們常說,要先有國,才有家。」

「這條船就是往中國方向去的,載著那些華僑機工去抗戰。」在馬來西亞砂拉越州首府古晉,滿頭白發的林韶華拄著拐杖,介紹一座船型的南僑機工紀念碑。她是馬來西亞沙撈越華人學術研究會會長,也是海外最早研究這段歷史的學者之一。

正是通過林韶華,範慶和才知道伯父範榮輝當年回國抗戰的故事:抗戰勝利後,南僑機工範榮輝復員回到古晉,又於1954年再次回到雲南,投入新中國建設中。因為種種原因,範榮輝後來與古晉的親人失去了聯系。直到2013年,在湯曉梅和林韶華的「搭橋」下,範慶和才與伯父家人相見。

舍家取義,湯曉梅的父親也是如此。抗戰勝利後,湯耀榮留在雲南成家立業。在生命的盡頭,他嘴裡一直喊著「阿嫲,阿嫲,我回來了。」

湯曉梅說,沒能見祖母最後一面,或許是父親一生的遺憾。「他雖然沒有盡孝於祖母,但他已盡忠於心目中的『大家』。」

後人的追尋:

「只要記得,就永遠活著」

「家是我所戀的,雙親弟妹是我所愛的,但是破碎的祖國,更是我所懷念熱愛的。」

「雖在救國建國的大事業中,我的力量簡直是夠不上『滄海一粟』,可是集天下的水滴而匯成大洋。我希望我能在救亡的汪洋中,竭我『一滴』之微力……」

「望雙親寬懷自慰,善自珍重,臨行匆匆,僅留此作別,後會有期。」

「為民族謀解放,躍萬里赴司機,智源吾侄留念」

……

在雲南畹町南洋華僑機工回國抗日紀念館內,一封封家書、贈言見證著海外赤子在那個風雨如晦的年代,在民族存亡的時刻,奔赴國難的決絕。

「他們當初從南洋到雲南的時候,已經準備好犧牲了,就沒想過要活著回來。」湯曉梅說。

被喻為「死亡公路」的滇緬公路上,處處是生死劫。

懸崖峭壁間,車輪與萬丈深淵僅隔半米,稍有颠簸便可能連人帶車墜入峽谷;瘧疾像無形的魔鬼,專挑疲憊的機工下手;日軍轟炸機的轟鳴更是家常便飯,炸彈落下的瞬間,有人連遺言都來不及留下,就永遠沉睡在了這條公路上。

據不完全統計,3200餘名南僑機工中,1000多名在滇緬公路沿線英勇犧牲。換一個角度來說,平均每公里,就有一名南僑機工為國捐軀。

随著歲月流逝,幸存者也漸漸凋零。2022年,蔣印生去世。此後,世上再無南僑機工。

離開,并非終點,遺忘才是。

為了讓英雄「活著」,許多人踏上了搜尋南僑機工史料之路。

「在馬來西亞,可能90%以上的人不知道什麼叫做『南僑機工』。」馬來西亞吉隆坡廣東義山主席楊博耀介紹,二戰期間,日軍占領馬來西亞後,對華人進行了大規模屠殺。那些復員回到馬來西亞的南僑機工很少提及這段經歷。

去年,吉隆坡廣東義山計劃籌建南僑機工紀念公園,楊博耀開始走進這段歷史。今年3月,楊博耀、李振山和其他義山董事組團,奔赴雲南重走滇緬公路。一路走下來,他們被南僑機工的愛國精神深深打動,又組織了一群華裔青年走了一遍。

6月25日,張雲鵬(左二)與馬來西亞華裔青年重走滇緬公路。South記者 秦少龍 攝

與楊博耀一樣追尋這段歷史的,還有锲而不舍的葉曉東。

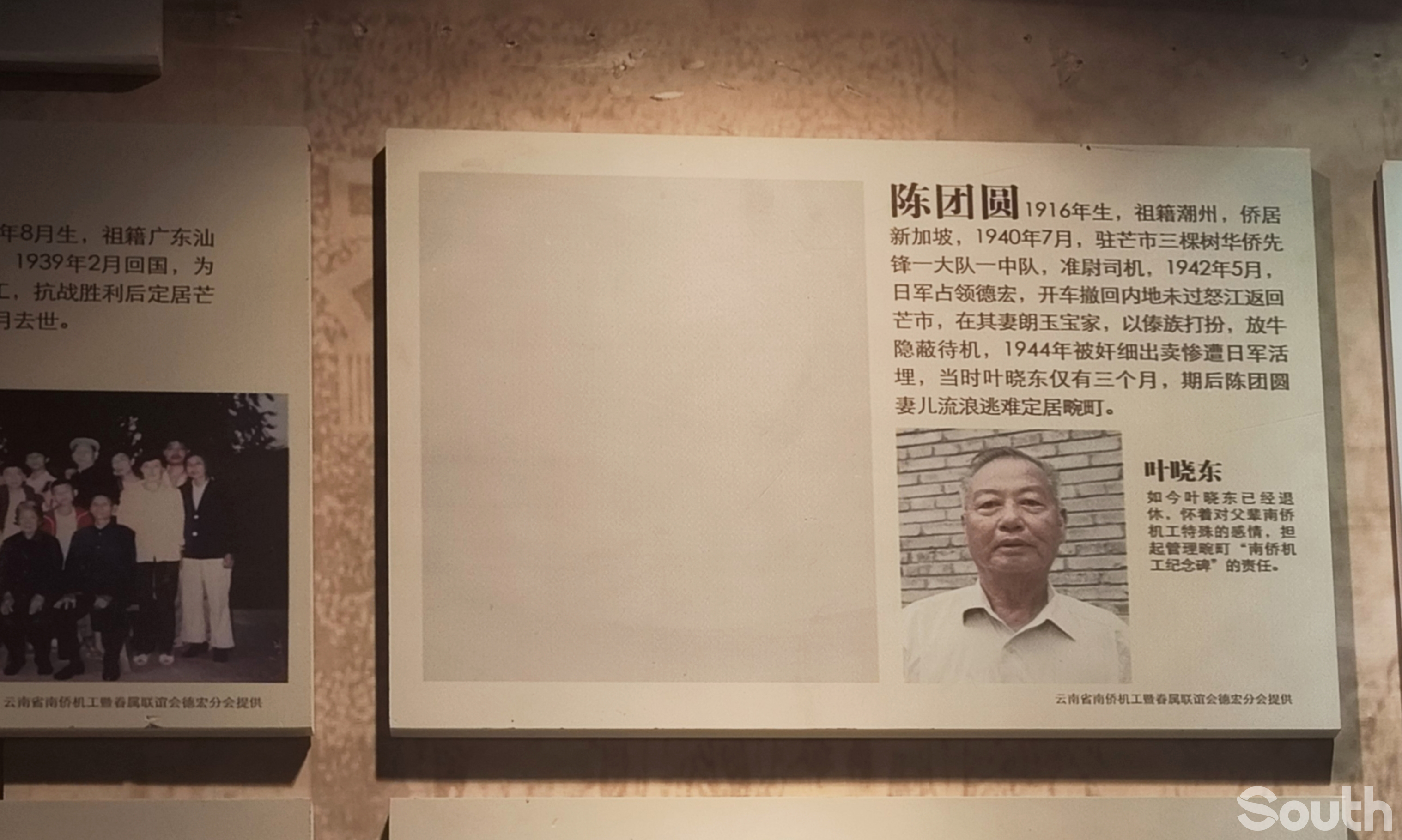

葉曉東是南僑機工陳團圓的兒子,也是雲南畹町南洋華僑機工紀念碑的守碑人。今年82歲的他,在過去的20多年裡,幾乎每天都會來到南洋華僑機工回國抗日紀念公園,圍著紀念碑轉上一圈,再擦拭碑上的碑文。

「我沒有見過父親,在這裡守著碑,就感覺像是父親在我身邊。」葉曉東介紹,他的父親祖籍廣東潮州,是一名從馬來西亞麻坡回到中國的南僑機工。

1942年5月,通向昆明的必經之路——惠通橋被炸毀後,陳團圓與戰友回到了芒市,并與當地的傣族姑娘結婚。兩年後,他被日軍抓捕并活埋,妻子抱著3個月大的葉曉東目睹了這一場景。後來,母親帶著葉曉東四處求生,最終改嫁,他也随著繼父改姓葉。

南洋華僑機工回國抗日紀念館內,陳團圓的展板配著一個空白的相框,旁白放的是葉曉東年輕時的照片。站在展板前,葉曉東眼泛淚光地說:「老機工都說我長得很像我父親,但我還是想找到一張父親的照片,確定他是什麼樣的。」

6月24日,南洋華僑機工回國抗日紀念館內,陳團圓的展板上配著一張空白的照片。South記者 吳採倩 攝

這一找就是20多年。直到2015年,南僑機工張金炳的後人向紀念館捐贈了一張80多年前的黑白照片——麻華第三批機工回國服務隊職員留影。一直尋找父親照片的葉曉東看到了希望,照片中一人可能就是陳團圓。

「那張合照中,好幾個我們都已知道名字,只有中間和後排右一那名還不確定。」馬來西亞南僑機工史料搜研工作室負責人盧觀英回憶,當得知葉曉東在尋找父親照片時,她與丈夫劉道南多次去到麻坡尋找線索,也在雲南拍下葉曉東各個角度的照片。

2019年,通過人臉識別技術分析對比,最終判定那張合影中後排右一是陳團圓。這場跨越70多年的「團圓」,得益於中馬兩國愛心人士的接力。

麻華第三批機工回國服務隊職員留影,後排右一為陳團圓。受訪者供圖

「曉東哥一開始拿著沒有照片的相框在祭奠,那個情形是很不幸的,但他最終找到了父親的照片,又是幸運的。」回憶這段尋找父輩的經歷,南僑機工張智源兒子張雲鵬忍不住哭了起來,并給了葉曉東一個擁抱。在那張合影中,二人的父親正好一前一後站在一起。

6月24日,找到葉曉東父親的照片後,南僑機工後人葉曉東(右)與幫助尋找照片的張雲鵬相擁。South記者 秦少龍 攝

「有一部分南僑機工走得太匆忙,他們沒有留下照片,甚至沒有留下名字。」張雲鵬在形容那種遺憾時,怔了一下,「有種說不出來的感覺,不是缺一張照片,而是一種愧疚,對不起這位英雄。」

湯曉梅曾20多次往返馬來西亞、新加坡等地搜集南僑機工的史料,她說:「雖然南僑機工都走向了歷史深處,但只要我們記得,他們就永遠活著。」

衆人的守護:

「認識戰争,更會珍惜和平」

「抗戰期間,與戰時中國相比,南僑機工在南洋的生活都比較優渥。」 雲南省檔案館研究館員吳強說,即使是他們的後人也有不少在剛接觸父輩、祖輩這段歷史時表示難以理解。

但當越來越多人踏上滇緬公路、往返於海內外時,南僑機工後人們才慢慢接近父輩,逐漸理解他們的選擇。

「身臨其境時,我感覺到他們真的是在用生命保障中國抗戰物資的運輸。」張雲鵬第一次走滇緬公路是在2011年,他帶著來自新加坡和馬來西亞的華僑華人,邊走邊講解父輩的故事。在此之前,他做了很多功課,慢慢走進那段父親不願提及的歷史。「他們之所以『舍身而不顧,毀家而不怨』,正是為了民族之獨立,世界和平。」

重走滇緬公路時,馬來西亞青年侯韋美總會想起爺爺。她的爺爺是著名愛國僑領侯西反,曾負責南僑機工的組織聯系和保障工作,又被稱為「機工保姆」。翻看爺爺的老照片,侯韋美發現他越發消瘦,覺得很心疼。但她又覺得很慶幸,「我還能看到爺爺照片,好多機工後代想要知道他們父輩的故事,幾乎找不到。」

於是,侯韋美多次探訪坐落在雲南畹町的南洋華僑機工回國抗日紀念館。「這個紀念館對南僑機工後人來說有著特殊的意義。」她說,畹町是南僑機工執行運輸任務回到中國的第一站,也是他們可以安放初心和家國牽挂的地方。「但我們希望不僅在中國,在馬來西亞也能有這樣的一個地方,能讓年輕一代華僑華人了解、理解這段歷史。」

張雲鵬、侯韋美的步履,不僅是血脈的延續,更是歷史的接力。

如今,南僑機工紀念公園在馬來西亞落成,更多馬來西亞青年有機會了解這段歷史。紀念公園內,以雪蘭莪華僑機工回國抗戰殉難紀念碑位於中心,建造了幾座環形紀念牆,3200餘名南僑機工姓名鐫刻在上面。楊博耀介紹,這些牆的設計靈感來自滇緬公路,採用「夯土」工藝,用泥土層層夯實壘成,「這象征著南僑機工在泥石滾滾的戰争環境中運輸物資的艱辛。」

園內設有南僑機工紀念館,正在展出許多南僑機工文物的仿製品和圖片,包括機工證件、證書、制服和生活用品等。楊博耀表示,未來將不斷完善紀念館內的設施和展品,讓馬來西亞,乃至東南亞更多年輕人意識到「南僑機工」不僅是一個名詞、一座碑,更是活生生的歷史。

8月14日,馬來西亞南僑機工紀念館內的展覽。South記者 吳採倩 攝

有著同樣理念的,還有湯曉梅。退休後,湯曉梅先後奔赴馬來西亞、新加坡和美國等地征集南僑機工文物,并捐贈給國內各大博物館。在昆明的新聞裡社區,她與團隊將一棟兩層的建築打造成南僑機工歷史文化紀念館,以住在附近的南僑機工羅開瑚的故事為主線,讓更多人了解「身邊的英雄」。

湯曉梅說,在搜集南僑機工文物的過程中,她得到了很多海內外華僑華人的幫助,林韶華是其中之一。

30多年前,林韶華與丈夫房漢佳去採訪這些南僑機工時,許多後人都不知道父輩有過如此「勇敢」的經歷。1998年,兩人合著出版《英雄的故事:砂拉越華僑抗日機工》一書,講述5位健在南僑機工的故事。

「我們并不是為了出名,就想記錄這一段歷史,保留給後代。」林韶華計劃將其中更多歷史整理成書出版,不僅要出中文版,還要出英文版和馬來文版。

盧觀英最近也忙著寫書。這本《親情呼喚》是「南僑機工三部曲」的收官之作,計劃今年出版。她期待能有更多人了解南僑機工,「和平之路要用歷史來鋪就,如果人們知道發生戰争會有什麼後果,就會更加珍惜和平。」

「南僑機工就像一座橋樑,把我們和海外華僑華人聯系在一起。」在湯曉梅看來,南僑機工回國抗戰史,不僅僅是中國的華僑史,也是馬來西亞和東南亞人民反抗侵略、維護世界和平的歷史。他們的貢獻超越了黨派、國界和宗教。

今天(8月15日),是日本宣布無條件投降80周年紀念日,在中國人民紀念抗戰勝利的同時,馬來西亞吉隆坡廣東義山也舉辦了紀念南僑機工的公祭活動。在雪蘭莪華僑機工回國抗戰殉難紀念碑前,從世界各地趕來的人們在此默哀、鞠躬、獻花,緬懷因戰争逝去的生命。

8月15日,南僑機工後人湯曉梅(右一)在吉隆坡參加公祭活動,緬懷因戰争逝去的生命。South記者 吳採倩 攝

紀念碑前方是新落成的南僑機工紀念館。南僑機工們臨行前的合照靜靜地展陳在館內,照片裡,西裝革履、領帶筆挺,發蠟精心打理得锃亮的南洋青年眉眼間盡是意氣風發,為了千里之外滿目瘡痍的家國,義無反顧地踏上硝煙彌漫的征程……

他們漸行漸遠,但山河激盪,不敢有忘。一座新的「惠通橋」正連接過去、現在與未來。

策劃:黃燦

統籌:趙楊 謝苗楓

執行: 王勇幸

文字:South記者 吳採倩

腳本:South記者 吳採倩 秦少龍 實習生 鄧聖詩

拍攝:South記者 秦少龍 南方+記者 蘇韻樺

剪輯:South記者 秦少龍

設計:賴美雅 蔡珺如

發自馬來西亞吉隆坡、古晉,中國雲南

部分視頻素材來自吉隆坡廣東義山

鳴謝:廣東省僑聯

郑重声明:本则消息未经严格核实,也不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。

最新热点

最新热点

-

阿富汗北部发生6.3级地震 首都震感明显

阿富汗北部发生6.3级地震 首都震感明显

最新热点新华社喀布尔11月3日电(记者张艺缤 胥舒骜)据美国地质调查局地震信息网消息,阿富汗当地时间3日0时58分(北京时间3日4时28分),阿富汗北部巴尔赫省胡勒...

-

独家视频丨习近平乘车抵达庆州博物馆 韩国总统热情迎接

独家视频丨习近平乘车抵达庆州博物馆 韩国总统热情迎接

最新热点当地时间11月1日下午,韩国总统李在明在庆州博物馆为中国国家主席习近平举行欢迎仪式。 总监制丨申勇 监制丨龚雪辉 记者丨史伟 王鹏飞 邢彬...

-

视频丨李在明回答总台记者提问:致力于加强与中国合作

视频丨李在明回答总台记者提问:致力于加强与中国合作

最新热点11月1日,韩国总统李在明在亚太经合组织领导人非正式会议结束后举行记者会,介绍会议成果。在回答中央广播电视总台记者提问时,李在明表示,中韩经济合作至关重...

-

视频丨APEC秘书处执行主任:期待会议上的中国声音

视频丨APEC秘书处执行主任:期待会议上的中国声音

最新热点10月31日,亚太经合组织(APEC)第三十二次领导人非正式会议将在韩国庆州举行。近日,总台记者专访APEC秘书处执行主任佩德罗萨,并梳理了一份会议看点...

-

独家视频丨习近平会见加拿大总理卡尼

中国央行:前三季度工业中长期贷款保持较快增长

中国央行:前三季度工业中长期贷款保持较快增长

首颗“雄安造”卫星完成生产下线

首颗“雄安造”卫星完成生产下线

中国生成式人工智能用户规模达5.15亿人

中国生成式人工智能用户规模达5.15亿人