“嘉庚精神”跨山海:广东籍“当代花木兰”与南侨机工往事

编者按:习近平总书记在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会上的重要讲话中特别提到,向为中国人民抗日战争胜利作出重大贡献的海内外中华儿女,致以崇高敬意!为了更好地挖掘、记录广东籍华人华侨为支援祖国抗战做出的牺牲,进一步传承和弘扬伟大抗战精神,南都N视频记者赴马来西亚、新加坡等地,广泛寻访华人华侨后代、查阅相关文献,即日起推出大型跨国采访策划——“四海粤声烽火情”。敬请关注!

“一个华侨能出力,十个敌人九不回!”抗战时期,在血肉筑就的滇缅公路上常常出现这句标语。

1939年,在爱国侨领陈嘉庚的号召下,3200余名南侨机工回国支援抗战,在滇缅公路上抢运抗战军需。他们多数人出生在海外,甚至还未见过具象化的祖国,却保有珍贵的家国情怀。其中,粤籍华侨李月美女扮男装,以“当代花木兰”之姿,书写了一段巾帼传奇。

今年8月,南都N视频记者前往马来西亚、新加坡,对话吉隆坡广东义山主席、马来西亚陈嘉庚基金会主席以及陈嘉庚家族后人等多方人士。通过他们的讲述,挖掘以李月美为代表的南侨机工群体爱国情怀,找寻嘉庚精神从南洋远传至广东,并在岁月中延续至今的传承脉络。

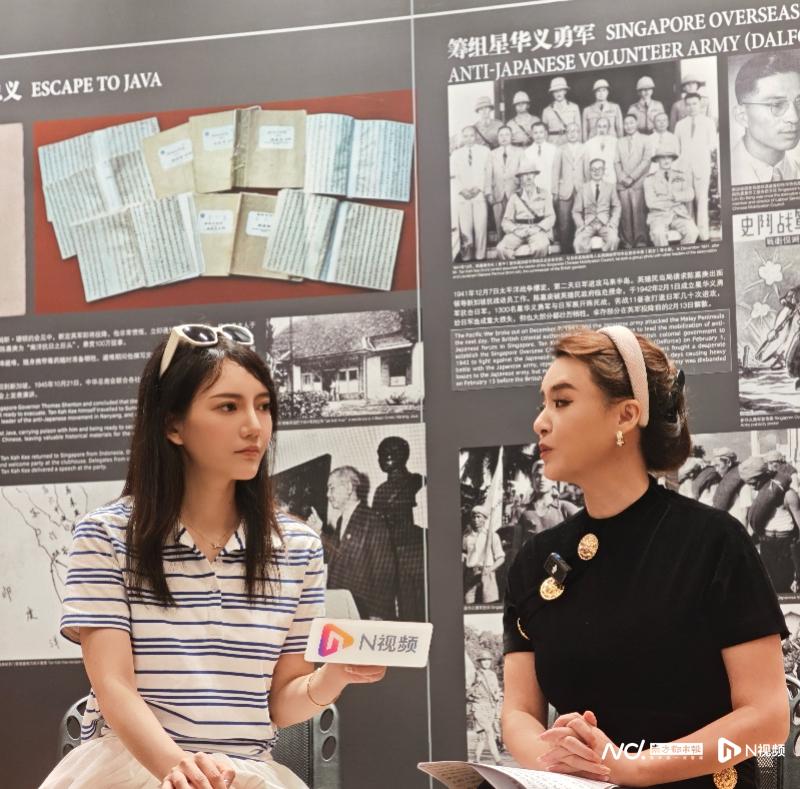

南都N视频记者在新加坡专访陈嘉庚孙媳、基金会董事王理。

滇缅公路上的“当代花木兰”

马来西亚吉隆坡,8月下旬的广东义山,和往日一样肃穆幽静。这里是1895年以来广东籍侨胞的安息地,也是当地历史最悠久的华人义山之一。矗立于此的雪兰莪华侨机工回国抗战殉难纪念碑,建于1947年,碑面朝北,意向中国。

马来西亚雪兰莪华侨机工回国抗战殉难纪念碑。南都N视频采访团 摄

吉隆坡广东义山主席杨博耀告诉南都记者,原本每年在此举行公祭活动仅有一个纪念碑,后来中国驻马来西亚大使欧阳玉靖向广东义山提出建议,促使广东义山决定在纪念碑的基础上,打造南侨机工纪念公园及纪念馆,使这个历史地标扩展得更加完整。

纪念馆内展陈有关南侨技工的各类历史资料,一排排旧照片上是他们年轻的面庞。展陈中介绍了一位“当代花木兰”李月美的故事,尤为夺目。

“我的阿眉,把青春都碾进滇缅公路的碎石里了。”1946年,李月美回马来亚槟城探望父母时,母亲抚摸着她手心的老茧,满心痛惜。短短一句话,如同一把钥匙,开启一段独特往事。

李月美,又名“李月眉”,祖籍广东台山都斛镇竞丰横岗山村,1918年出生于槟城普通华侨家庭。她自幼接受中文教育,深受中华文化的熏陶。

1937年,抗日战争全面爆发,海外华侨华人积极行动,支援祖国抗日救亡。时年19岁的李月美也投身其中,她跟同学一起抵制日货、上街卖花,组织宣传队进行义演,为抗战事业募捐钱款。

之后,抗日战争进入最艰苦的阶段,中国沿海重要港口多被攻陷,从昆明至缅甸腊戍的滇缅公路成为中国与外部联系的唯一运输通道。1939年,爱国侨领陈嘉庚带领“南洋华侨筹赈祖国难民总会”(简称“南侨总会”)向南洋华侨发起倡议,号召有驾驶和机修技能的华侨回国服务,共拯危亡。

李月美。图片来源:南洋华侨机工回国抗日纪念馆

得知这一消息,李月美前往当地筹赈会报名,却因不招收女机工而被拒绝。但李月美并未放弃,受“花木兰代父从军”的故事启发,她瞒着父母,剪去长发,穿上弟弟的衣服,用煤灰涂抹喉结,女扮男装到另一个报名点再次应征。

最终,李月美成功入选“南侨机工回国服务团”,被分配到滇缅公路机工队设在贵州的红十字会担任司机,负责抢运伤员、药品和军用物资。

“那个年代的华侨都很爱国,对自己中国人的身份非常认同,所以愿意出资出力,甚至冒着生命危险,支援祖国抗战。”广东省侨界作家联合会会员、江门市政协文史研究员麦博恒告诉南都记者。

1939年2月,李月美(二排左六)随“槟城机器行回国服务机工队”回国参战。杨善中供图

麦博恒研究李月美相关事迹的史料长达四十年。根据李月美幼子杨善中口述、麦博恒整理的史迹,当时,李月美不仅以男子身份完成汽车构造、战地急救等课程,更独创“单手换胎术”——用左膝顶住轮毂,右手持撬棍5分钟更换轮胎,这项技艺后来在滇缅公路救过12辆军车。

“均系抱抗战热情而来”

在残酷的战争中,李月美左耳永久性失聪,右腿嵌入三块弹片。“那个会唱《松花江上》的天使,让我们相信中国不会亡。”对于李月美,美国军医约翰·戴维斯在回忆录中这样评价道。

李月美的故事,只是南侨机工群体中的一个缩影。

位于新加坡武吉巴梳(Bukit basoh)的怡和轩俱乐部,曾是陈嘉庚生活与工作的重要场所。自出任南侨总会主席以来,这里便成为他领导侨胞支援祖国抗战的核心基地。

新加坡陈嘉庚基金会设立的先贤馆。南都N视频采访团 摄

2008年,新加坡陈嘉庚基金会在怡和轩设立了先贤馆,展示包括陈嘉庚在内的多位对新加坡华社具有深远影响人物的珍贵史料与历史文物。

今年8月,南都记者与陈嘉庚孙媳、新加坡陈嘉庚基金会董事王理在先贤馆相见。她告诉南都记者,当年,3200余位南侨机工正是在怡和轩的门口集合出发,踏上归国抗战的征程。

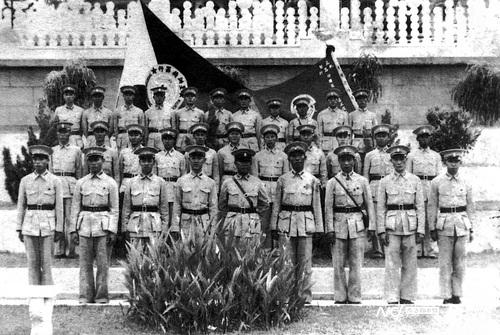

“一个华侨能出力,十个敌人九不回!”这是当时在滇缅公路上常出现的一句标语。这些南侨机工原籍广东、福建等,多数出生在海外,他们甚至还未见过具象化的祖国,却保有珍贵的家国情怀。陈嘉庚曾评价道,“均系抱抗战热情而来,可以说没有一个是无工作无办法借此返国而求生活者”。

南侨机工驾车行驶在滇缅公路上。资料图

据不完全统计,从1939年到1942年,滇缅公路向中国各抗日战场输送约50万吨军需物资、15000余辆汽车,有1000多名南侨机工献出了宝贵生命。

“广东义山安葬了数十万粤籍华人同胞,也许还有其他南侨机工安葬在这里,我们会一直搜寻下去。”杨博耀告诉南都记者,他们未来计划前往东马,并考虑延伸至东南亚其他国家展开考察,同时将发动征集南侨机工相关文物的活动,力争把南侨机工的故事更完整地梳理呈现。

当年,李月美在滇缅公路这条“抗战生命线”上默默奉献时,陈嘉庚也回到了祖国。

1940年3月,为了解国内抗战状况和“慰劳前线将士及后方同胞”,激励海外华侨“更加努力抗战工作”,陈嘉庚发起组织由各埠侨领和各阶层代表50人组成的“南洋华侨回国慰劳视察团”,亲自带队回国进行考察。

陈嘉庚。资料图

同年9月4日,陈嘉庚一行抵达广东战时省会——粤北韶关,进行慰劳访问。次日举行的欢迎大会上,陈嘉庚发表答谢词。他说,广东是革命策源地,孙中山先生曾说“革命尚未成功,同志仍须努力”,希望“革命策源地之广东更要努力”,并表示会将国内考察情况报告给海外华侨,鼓励华侨继续为祖国抗战和建设捐款,动员华侨回国服务。

结束国内慰劳返回南洋后,陈嘉庚考虑南洋教育极需教师,倡议在闽粤两地创办华侨师范学校。1942年,国立第二侨民师范学校(简称“侨二师”)在广东韶关乐昌武阳司设立,后因战乱辗转多地办学。新中国成立后,这处办学之地先后更名,现名为广州市陈嘉庚纪念中学。

“嘉庚精神”跨越山海

王理向南都记者分享道,今年3月,她率团访问了广州市陈嘉庚纪念中学。这是自2006年该校更为现名后,近二十年来,陈嘉庚家族成员的首次到访。王理说,当她在校内里看到陈嘉庚当年亲笔书写的办学信函时,感慨万千。“这些努力都是嘉庚精神跨越地域、惠泽后人的鲜活见证。”

校园里的嘉庚铜像。图片来源:广州市陈嘉庚纪念中学

“广州市陈嘉庚纪念中学将嘉庚精神融入现代教育,校园中处处可见嘉庚元素的体现,令人倍感亲切与欣慰。”她表示。

在马来西亚华人群体中,嘉庚精神也在代际传递中扎根。马来西亚陈嘉庚基金会主席、英迪大学创始人兼董事长拿督陈友信接受南都记者采访时表示,他自小受父亲影响,被陈嘉庚的崇高精神与高贵品质深深打动。陈友信认为,陈嘉庚的抗日事迹及教育事业、社会活动等方面,都值得后人研究学习。

南侨机工群体的往事,也未曾被人遗忘。

李月美。资料图

抗战胜利后,中国政府给李月美颁发“抗战胜利勋章”,嘉奖令说:“华侨机工李月美,热心爱国,同仇敌忾,抗战军兴,应募服务,前后七载,备至勤劳,应予嘉奖”。战时运输管理局也给李月美发了荣誉证明书:“兹证明:李月美于抗战期间,由南洋回国,在公路运输服务,颇著勤劳……”何香凝特书“巾帼英雄”字幅的湘绣锦旗赠予李月美,宋庆龄也托人捎来派克金笔赠给李月美。

据杨善中回忆,后来母亲随父亲移居缅甸,共育有10个儿女。李月美为二个儿子取名为杨善中、杨善国,合起来就是“中国”。她有意识地培养子女学习中、英、缅多种文字,接受中华传统教育,培养爱国情怀。

1965年2月,李月美先将四个年龄较大的孩子送到广州侨校补习。之后,其长子杨善国、六女杨玲美双双考上大学。李月美非常高兴,她决定带孩子全部回国定居。同年11月,她带着杨善中等另外四个孩子回到祖国,定居广东。

今年6月,应台山市相关部门的邀请,杨善中再度到访台山。其间,他不仅参观了台山华侨文化博物馆,了解台山华侨历史脉络及文化传承,还回到了母亲的家乡都斛镇竞丰横岗山村。

在博物馆内看到有关母亲李月美的介绍时,杨善中驻足良久。他回忆道,“在我很小的时候,经常听到她唱爱国歌曲、抗日歌曲,唱‘大刀向鬼子们的头上砍去’。她还跟我说过,‘世上无难事,只怕有心人’。”

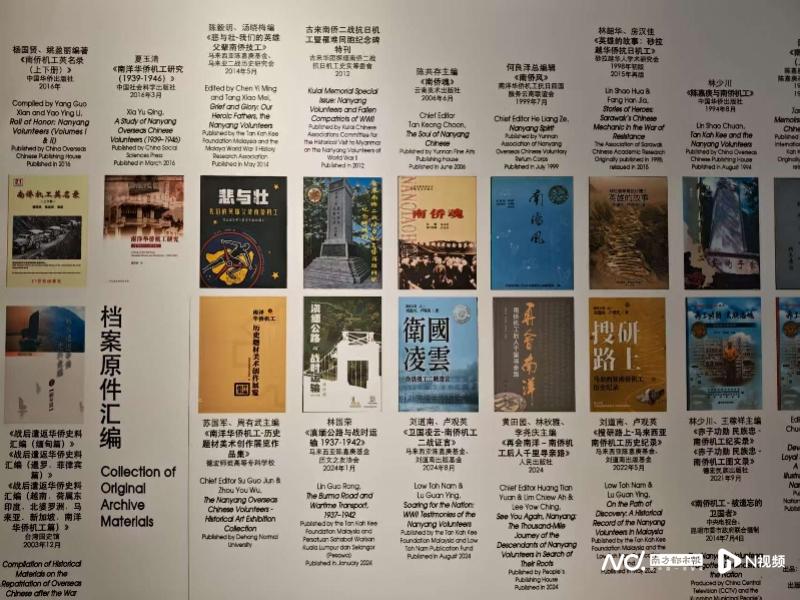

马来西亚南侨机工纪念馆内,有关南侨机工的书籍图。南都N视频采访团 摄

历史拥有记忆,文化赓续传承。正如马来西亚陈嘉庚基金会联合马来西亚二战历史研究会出版、汤晓梅参与编著的书籍《悲与壮:我们的英雄父辈南侨机工》中所写:“他们抗日救国,尽着侨民的义务,尽着中华儿女的匹夫职责,义无反顾。”

作为祖籍广东南海的南侨机工汤耀荣之女,汤晓梅告诉南都记者,很长一段时间里,她虽然知道父亲是马来西亚华侨,但并不知道父亲是一名南侨机工。

汤晓梅曾自问:父亲为什么要那样做?“答案只有一个,那就是华侨的爱国主义精神。”她说。

跨国采访策划《四海粤声烽火情》

总策划:戎明昌 刘江涛

执行策划:王佳

统筹:南都N视频记者 向雪妮

主笔:南都N视频记者 马辉

本期采写/拍摄:南都N视频记者 张倩寒 肖玥 马辉 发自马来西亚、新加坡

海报设计:林泳希 尹洁琳

编辑:马辉

更多报道请看专题:四海粤声烽火情

最新热点

最新热点

-

遇见广州,解锁未来都市的N种模样 | 粤见APEC

-

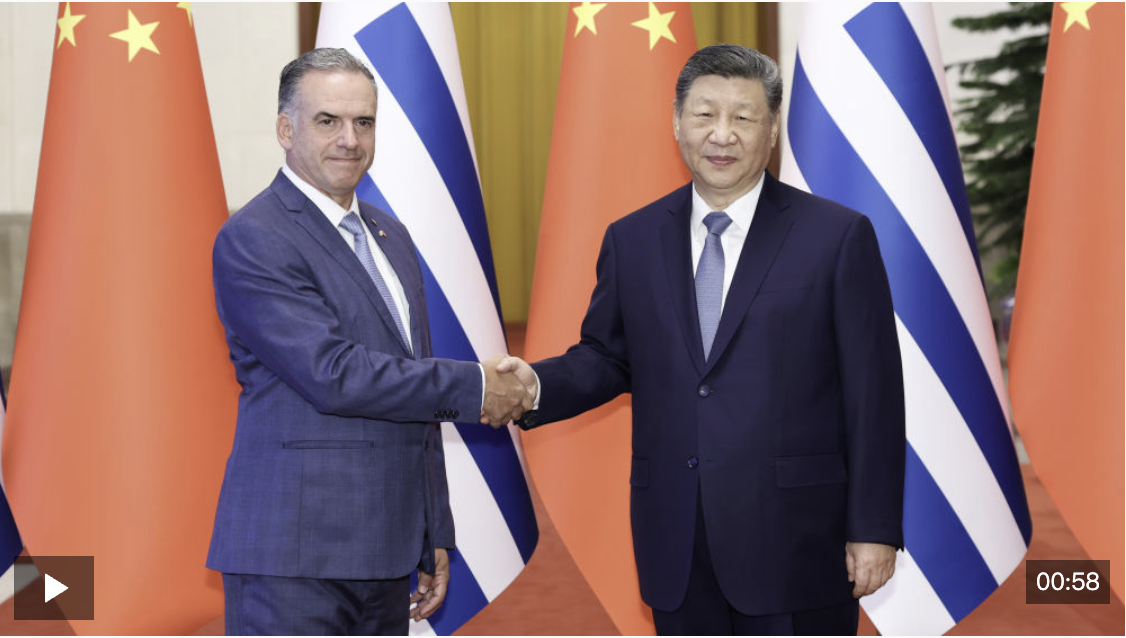

独家视频丨习近平同乌拉圭总统奥尔西举行会谈

-

独家视频丨习近平同乌拉圭总统会谈:持续深化全面战略伙伴关系 加强全球南方团结协作

独家视频丨习近平同乌拉圭总统会谈:持续深化全面战略伙伴关系 加强全球南方团结协作

最新热点2月3日上午,国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的乌拉圭总统奥尔西举行会谈。 习近平指出,中国有句古语,“相知无远近,万...

-

独家视频丨习近平同乌拉圭总统会谈:你是中国人民的好朋友 也是今年首位访华的拉美国家元首

独家视频丨习近平同乌拉圭总统会谈:你是中国人民的好朋友 也是今年首位访华的拉美国家元首

最新热点2月3日上午,国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的乌拉圭总统奥尔西举行会谈。 习近平指出,38年前的今天,中乌实现建交。38年来,无...

-

广东这个千年古县,韩愈来了都说好

北京将打造现代化首都都市圈 壮大先进制造业集群

北京将打造现代化首都都市圈 壮大先进制造业集群

中国“个性年货”俏销 多元供给精准对接需求

中国“个性年货”俏销 多元供给精准对接需求

中国成功发射卫星互联网低轨18组卫星

中国成功发射卫星互联网低轨18组卫星