《简牍探中华》打开西汉小吏师饶的“工作日记”

2000多年前基层官吏的“工作日记”写了什么?一年出差161天的他,都去了哪里?12月15日20:35档,中央广播电视总台大型文化节目《简牍探中华》第二季将在央视综合频道(CCTV-1)播出第二期,破译尹湾汉简的文化密码,揭开西汉郡级政府行政工作的历史面纱。这也是节目首度聚焦郡级文书,将生动诠释“郡县治,天下安”的深厚内涵。

走进西汉东海郡

识读西汉小吏师饶的“工作日记”

尹湾汉简来自西汉末年的东海郡,包括24块木牍、133枚竹简,有我国迄今发现最早的俗赋《神乌傅(赋)》,为研究两汉上计制度提供第一份实物范本的《集簿》,以及我国迄今发现时代最早、内容最完整的西汉郡级政府文书档案,为我们了解西汉东海郡历史乃至汉代历史提供了第一手资料,是兼具重要历史价值、艺术价值和文化价值的绝世珍宝。其中,《东海郡吏员簿》是截至目前国内出土单支容纳字数最多的简牍,几乎只有巴掌大小却写有3000余字,每个字约2毫米,即使把字放大10倍,线条也丝毫不显虚弱。

是谁留下了这些珍贵的简牍?主持人龙洋将携手清华大学出土文献研究与保护中心研究员李均明、中央民族大学历史文化学院教授蒙曼、连云港市博物馆副馆长徐向阳,结合尹湾汉简中的政府文书档案,带观众认识它们的书写者——尹湾汉墓六号墓墓主人、西汉东海郡功曹史师饶,揭示汉代行政制度运作的鲜活细节。

详细记录下师饶日常工作情况的《元延二年日记》,是目前发现较早的汉代日记。通过这份日记,可以看出师饶的工作主要分为“居府办公”和“出差”两个部分。元延二年,也就是公元前11年,他频繁地穿梭于东海郡与周边郡国之间。“他一共出差16次,总计161天,几乎占据全年一半的时间”“从七月中旬到岁末,师饶连续调迁,分别任职于法曹、功曹等多个不同部门”“这一年他病倒了3次,还是继续工作,为民效力”……跟随本期节目的讲述,观众将逐渐走近这位勤勉为民、力图有为的汉代吏员。

“堠”“仓”……

尹湾汉简最新释读文字首次发布

尹湾汉简仅24块木牍、133枚竹简,却有近4万字记载,简牍上的文字肉眼难以识别,所以也被称为“微书”。为了能够看清方寸之间的笔墨,红外技术被运用到尹湾汉简的识读工作中,然而由于技术限制,有许多文字依然等待着人们的释读。

在《简牍探中华》节目中,清华大学出土文献研究与保护中心研究员刘绍刚、连云港市博物馆馆长江睿将共同发布应用高清红外成像技术扫描后释读出的“堠”“仓”等字。如《集簿》有一句写道“县十八,侯国十八,邑二,其廿四有”,后面一个字的字形像“城”,但无法清晰辨认,现在便可以确定它其实是“堠”字。江馆长表示,“堠”字的精准识读让我们了解到原来西汉时期的东部滨海郡县也设有古代瞭望敌情的土堡,而且明晰了它的布置数量,这极大丰富了我们对汉代军防体系的认识。像这样全新释读出的文字共有上百个,进一步还原了尹湾汉简的全貌。

每一片简牍都弥足珍贵,每一笔字迹都贵若千金。书写在尹湾汉简上的文字被不断释读,让我们更加全面立体地看到西汉时期东海郡的历史人文图景。而本期节目戏剧部分将以师饶与东海郡太守的履职故事为主线,并融入师饶与外祖母之间深厚的感情,生动体现家国并记、家国一体的文化内涵。演员田雨将担任“读简人”,演员侯京健将饰演师饶。

汉月出东海,山海藏珍宝。12月15日20:35档,跟随CCTV-1《简牍探中华》走进西汉东海郡,探秘尹湾汉简里的中华文脉密码!

最新热点

最新热点

-

遇见广州,解锁未来都市的N种模样 | 粤见APEC

-

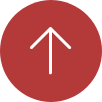

独家视频丨习近平同乌拉圭总统奥尔西举行会谈

-

独家视频丨习近平同乌拉圭总统会谈:持续深化全面战略伙伴关系 加强全球南方团结协作

独家视频丨习近平同乌拉圭总统会谈:持续深化全面战略伙伴关系 加强全球南方团结协作

最新热点2月3日上午,国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的乌拉圭总统奥尔西举行会谈。 习近平指出,中国有句古语,“相知无远近,万...

-

独家视频丨习近平同乌拉圭总统会谈:你是中国人民的好朋友 也是今年首位访华的拉美国家元首

独家视频丨习近平同乌拉圭总统会谈:你是中国人民的好朋友 也是今年首位访华的拉美国家元首

最新热点2月3日上午,国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的乌拉圭总统奥尔西举行会谈。 习近平指出,38年前的今天,中乌实现建交。38年来,无...

-

广东这个千年古县,韩愈来了都说好

北京将打造现代化首都都市圈 壮大先进制造业集群

北京将打造现代化首都都市圈 壮大先进制造业集群

中国“个性年货”俏销 多元供给精准对接需求

中国“个性年货”俏销 多元供给精准对接需求

中国成功发射卫星互联网低轨18组卫星

中国成功发射卫星互联网低轨18组卫星